閱讀經驗越來越講究輕便與質地,印刷顯色早已不再是唯一指標,如今,紙張的「鬆厚度」也逐漸成為用紙人的重要參考,它能直接影響成冊後的書背厚度與重量。

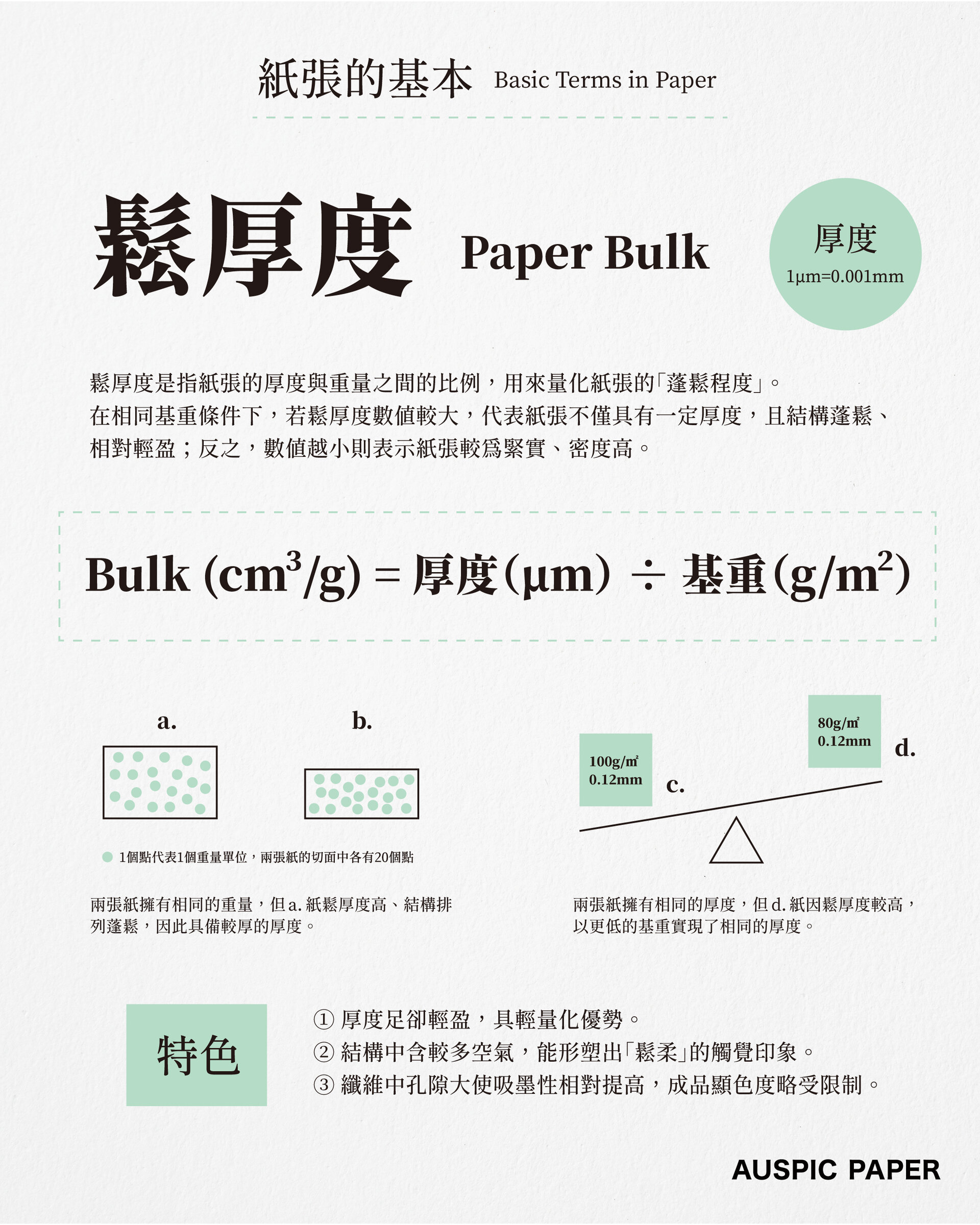

所謂「鬆厚」並非單純的感受形容,而是一項技術名詞,在造紙工業中,鬆厚度(Paper Bulk)是指紙張的厚度與重量之間的比例,用來量化紙張結構的蓬鬆與緊實程度。計算公式為厚度(μm)除以基重(g/m²),數值越大,代表在相同重量下,紙張結構較蓬鬆,有其厚度;數值越小,則表示紙張較緊實、纖維密度高。

當我們稱一張紙鬆厚度高,意指其纖維排列較為鬆散,纖維間的孔隙較大,因此在相同厚度下,紙張的重量更輕,有助於實現輕量化設計。此外,這類紙張因結構中含有較多空氣 ,有時也會呈現較為自然、柔和的視覺與觸感,形塑出獨有的「鬆柔」印象。

然而,紙張鬆厚與否,不只取決於纖維的排列方式,還受到製程中多項工序的影響。從紙漿原料種類、打漿方式、填料多寡、添加劑選擇,到壓紙、乾燥、壓光等步驟,皆會影響成品的鬆厚度。舉例來說,填料加得越多,纖維間的孔隙就越小,紙張會變得更緊實;壓紙壓力越大,纖維排列也會更緊密,進而降低鬆厚度。

我們的生活中也有很多讓人熟悉的鬆厚紙製品,例如報紙和漫畫小說的內頁紙,其蓬鬆感便和所使用的紙漿原料有密切關聯。報紙多以回收紙漿製成,纖維歷經多次循環再利用,結構受損,難以緊密結合,成品多為鬆散、輕盈;漫畫內頁紙則多使用機械漿(或稱木漿),保留了木質素及非纖維成分,纖維間的結合力較弱,因此保有較多孔隙,形成蓬鬆感。以這類漿料製成的紙張產品,泛黃變質的可能性高,若是要製作具有收藏性質的刊物,須審慎考慮。

值得注意的是,鬆厚度雖受到市場重視,但數值並不是越高越好。高鬆厚紙因纖維間孔隙較大,吸墨性相對也會提高,在印刷時容易讓顏色顯得暗沈,對於注重色彩還原和細節精度的成品來說,高鬆厚反而成為限制。

還是老話一句,紙張好壞無絕對,最重要的還是選紙人如何依據需求與質感判斷,發揮紙張的特性與優勢,找到最適合的那一張紙。