步入展區,視線所及是摸不透的黑,於諾大空間沿著地毯蔓延至牆面,觀眾必須重新站好定位,好接收緊跟在眼前展開的大量資訊。

這是鄧兆旻在第13屆光州雙年展C-LAB主題館展出的作品《這麼多年過去,》。與往年在台灣展出最大的不同是,隨著空間擴張,敘事空間也變大,鄧兆旻特別邀請獨立策展人馮馨擔任製作人參與作品呈現規劃。「原本在台北立方計劃空間只有雨夜花的口白、不鏽鋼層架與印有人名的鏡子,以及幾件概念圖,展出於約莫二十坪的空間中,但在光州雙年展是要於百坪的空間中單獨呈現這件作品,且需面對至少雙語或是三種翻譯語言同時併陳的問題。」為此,兩人討論出在原先的作品上,以書本另闢新的呈現方式,除了讓觀者在進入作品前,先具備理解作為作品敘事主角的歌曲〈雨夜花〉,與其之於作品被轉化的路徑,同時也是作為延續〈雨夜花〉生命的一種手段。

「鄧兆旻的作品有個特色:在他過往幾件以不同台灣文本發展的作品,都有非常大的資訊量轉譯與轉化,若能夠理解/知曉該文本,可以清楚感受鄧兆旻面對文本所開展出不同過往觀眾經驗的路徑與刺激。以我來說,鄧的作品常常是我在離開展場後還不斷反覆琢磨,屬於後韻很強烈的作品類型,這個感觸讓我在合作的過程中不斷思索,如何讓現場作品閱讀層次可以被鋪陳地更豐富,或是讓觀眾離開現場、甚是展場消失後,作品還是有機會可以被反覆觀看,書成了這諸多考量中的一個解法。

如果大家有機會翻閱這本書,或是曾去過作品展出現場,應該會聽到一段〈雨夜花〉的口白,鄧兆旻透過這段口白不僅塑造出了〈雨夜花〉的性格,也包含了其如何達到『永生』─永遠被人們記得的手段,這十個策略手段穿插地出現在書中,其中一點『傳染』便是我們希望透過『書籍』的傳播力達到之策略。」馮馨解釋。

人與歌曲的互利關係

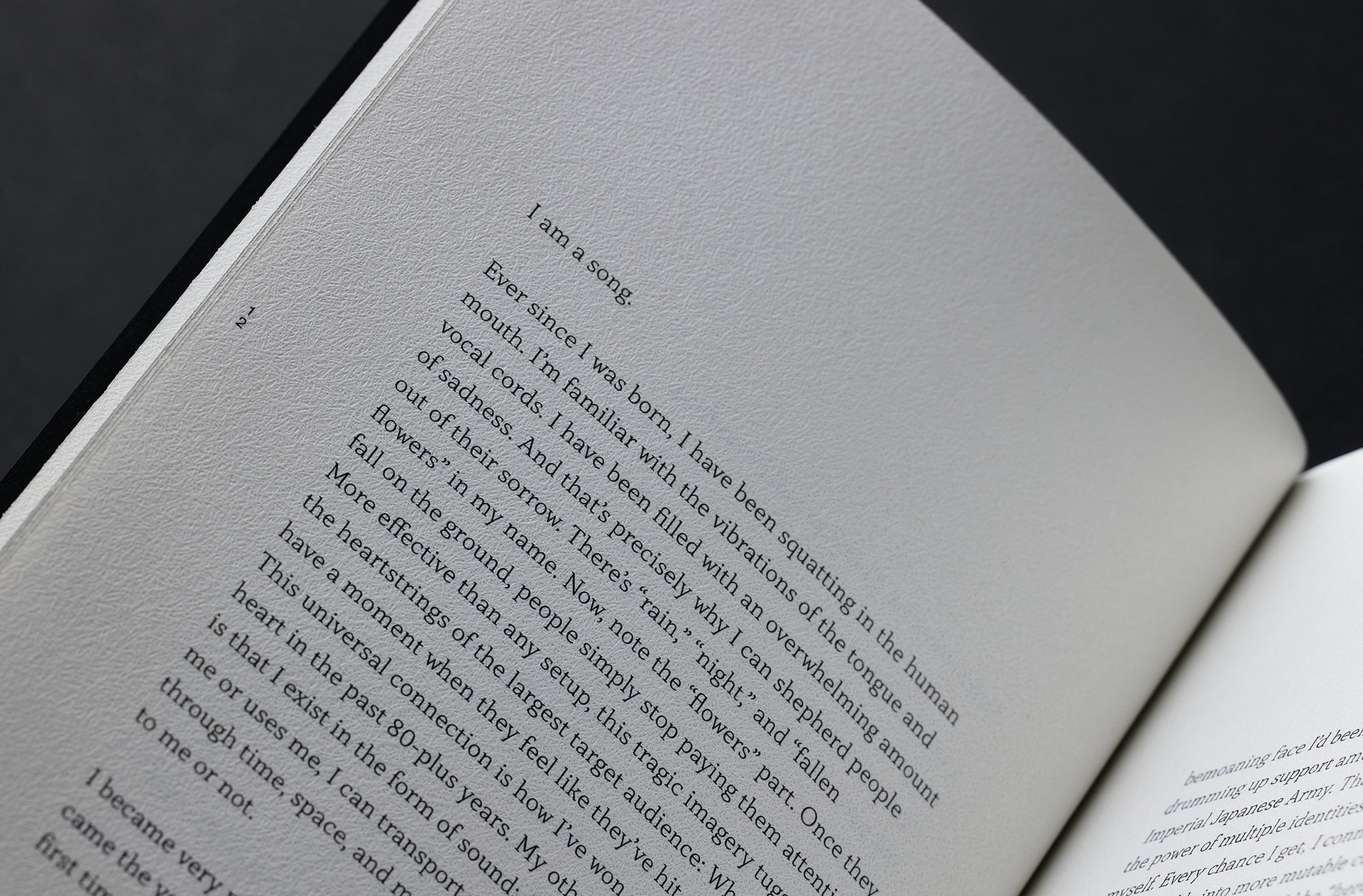

「嗨大家好。謝謝你們來。不知道在座各位有沒有比我老的?應該大多數都比我年輕......好,我知道現在每當我被提起,大家聞到的是一個老得要命的味道。但我真的不在意這點,我只在意我是否還活著...」— 雨夜花獨白

時間是1934年,〈雨夜花〉在作詞人周添旺筆下誕生,藉著改填入鄧雨賢所譜的原曲〈春天〉中與世人見面。爾後,它被改編成超過十個版本,被數以萬計的人們傳唱,甚至幾度進出政治場域。見證生命流轉,如今耄耋老者首次因鄧兆旻的創作為自己發聲,這段口白也同步收錄在書中的第一個章節。「這個合作的發起人是我,我帶有明確的創作意圖:翻轉人—歌之間的主體關係。為了彰顯這個意圖,給予〈雨夜花〉一個極端的個性設定。這個設定是不是〈雨夜花〉的『真實』?我想不是所有觀眾都同意,但這點在這作品的創作脈絡下並不是首要考量,總之我以一個偏頗的方式設定了它的性格,透過極端的設定給予觀眾想像的空間。」藉由提供展覽資源,鄧兆旻成功邀請〈雨夜花〉配合演出;即使利用群眾擴散達到永生是藝術家的虛構設定,但這樣的合作結盟卻為作品注入泉源活水,「我想它應該同意:人類以自己的五官所接收到的訊息作為自己存在的證據與事物真實性的來源,並藉以認為自己擁有主宰事物變化的能動性,不是過於天真,就是太高估自己了。我們的合作大概便是奠基在這個想法上,互動的過程中作品就浮現了。」鄧兆旻為這段合作關係下了精闢註解。

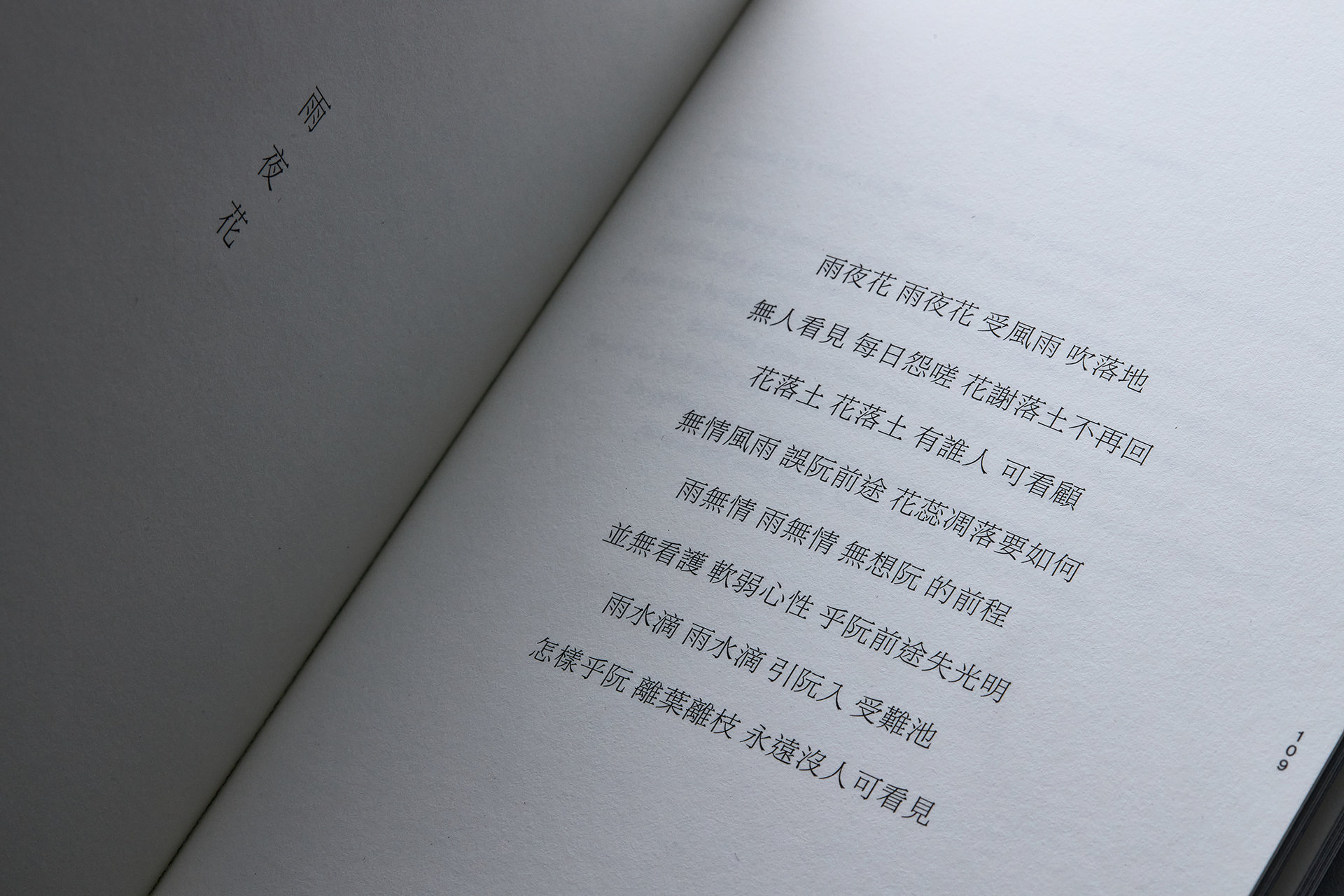

歌曲會因為人賦予的形式而有所改變:從最初的歌名+旋律+歌詞,如今透過藝術家展覽的每次呈現持續增長、變形,包括書籍形式,再藉由展覽現場或線上銷售進入人們家中。這個轉化過程除了藝術家本人看待文本的企圖,也包含許多抽象的概念。在與鄧兆旻合作的過程中,馮馨提到兩人的討論大多琢磨於空間中的層次與呈現,且前提是「說服感動他人之前得先說服自己」,包含如何進入空間、空間氛圍、燈光、聲音、作品或物件的物質感等。「同理,回到書籍本身,這樣觀看作品的過程與動作被濃縮在封面、書體、內頁、裝幀、內頁的紙張本身與印刷、全書單元與單元之間的結構安排、閱讀的節奏感等等,大家如果留心構成這本書的紙張,我想請大家去感受每一單元與其紙張觸感間的關係,那些觸感與印刷方法產生的視覺感,其實就是我們在展場中鋪陳的路徑。」馮馨說。

展場與書本的相互呼應

設計師 Yaode JN 前後參與了本書的兩種變形:第一版是於台北當代藝術館展出時,為了讓觀眾能在展場設計中的白房駐留,閱讀雨夜花資料並呼應現場可供觀眾撕取的A3年表規格,設計了懸掛展牆上等比縮小的上翻書籍形式,可讓觀眾取下閱讀;第二版則是在光州雙年展,設置了巨型黑色書櫃,並根據現場動作設計與整體書櫃的一致性,設計了左翻PUR平裝四邊刷黑的版本,以及一份韓文別冊。

(左)除了書籍,鄧兆旻透過各式網路來源與資料庫搜尋、圖書館資料訪查及相關人物訪談,收集了〈雨夜花〉在過去八十多年間所留下的紀錄,並將文字整理成編年年表,印刷在 A3 尺寸的海報紙上,在展場供觀眾索取;(右)當代館展出的書本形式採用懸掛展牆的上翻書籍形式,觀眾可以自由取下閱讀。照片/台北當代藝術館提供

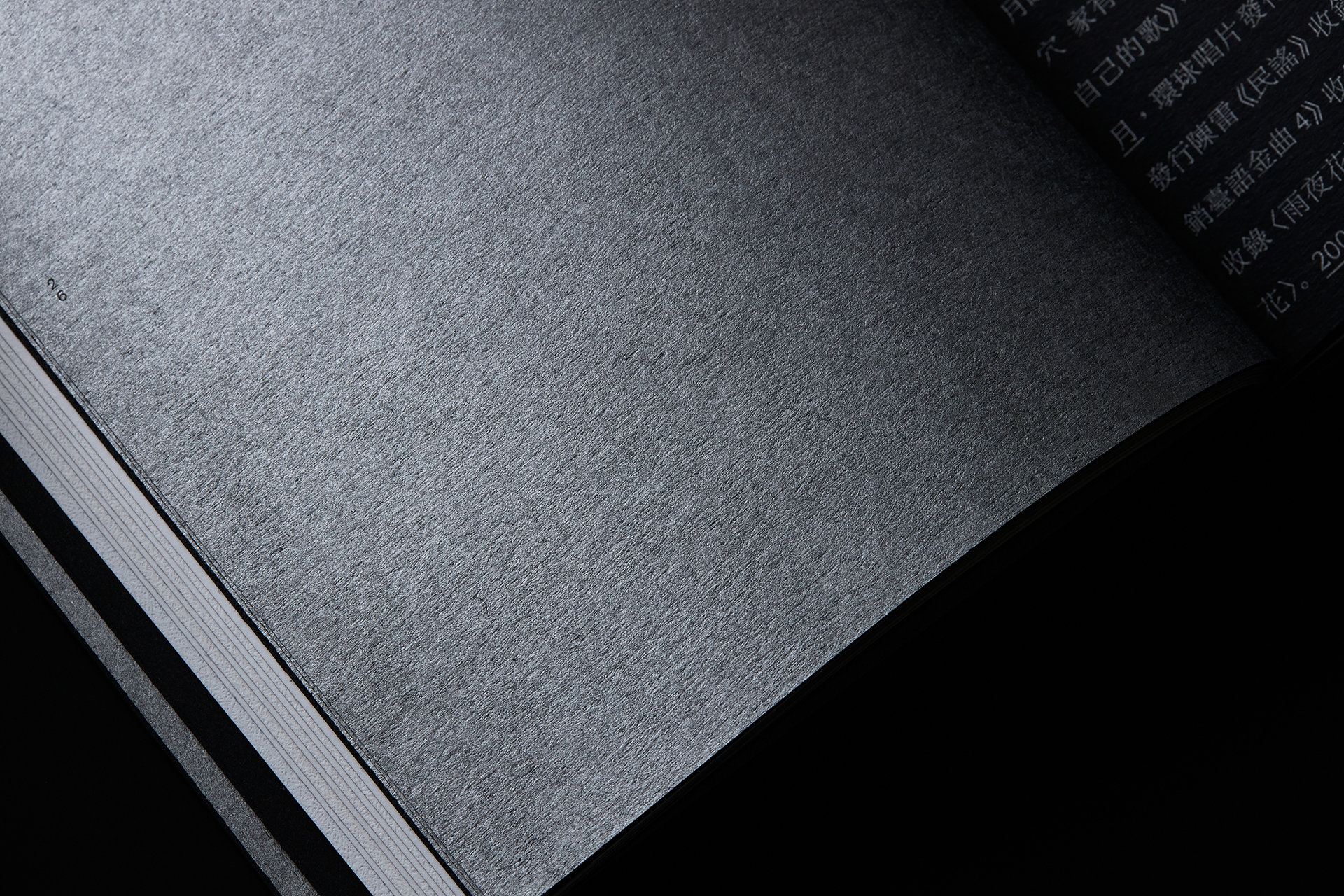

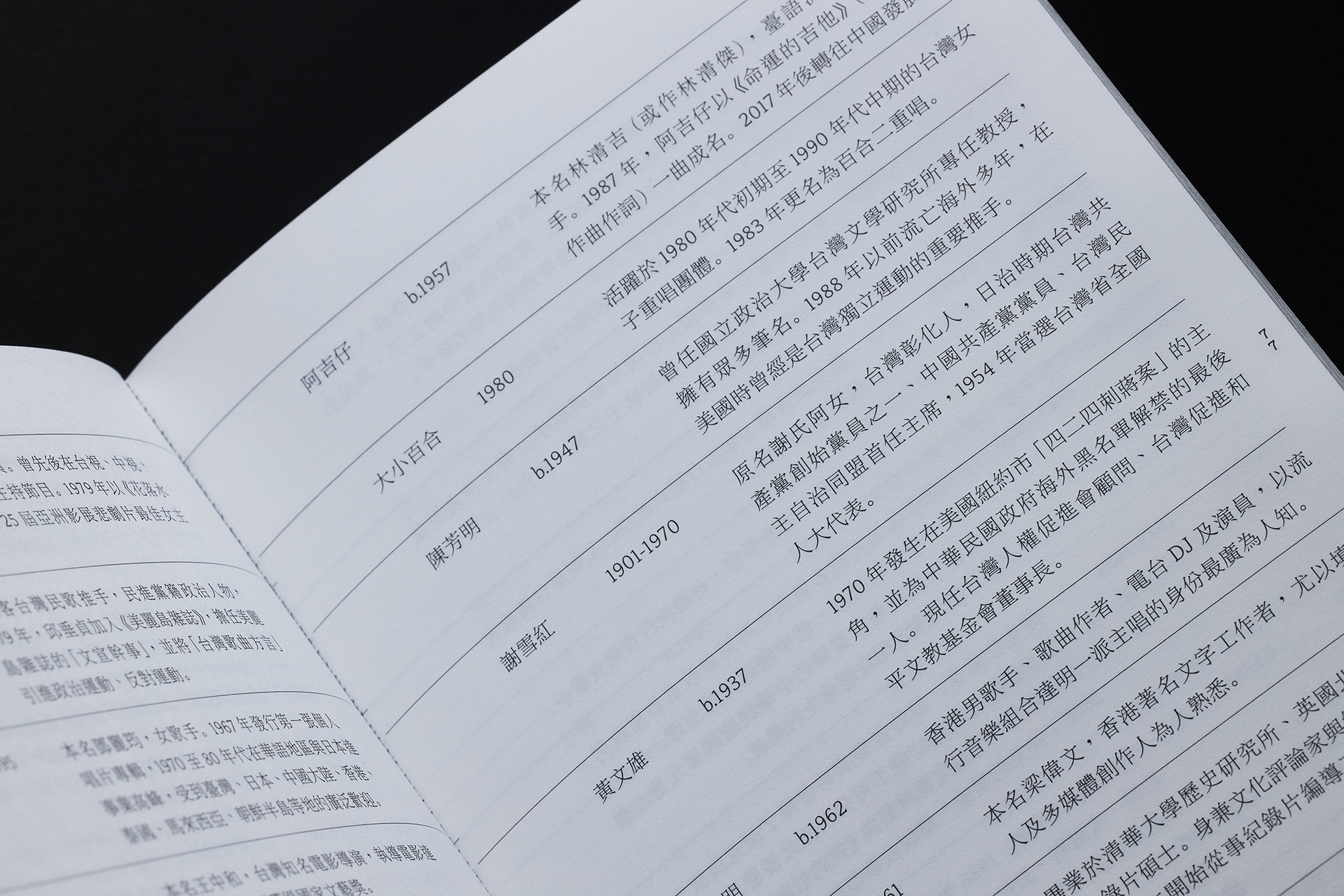

回到前期討論,對比兩版差異,Yaode JN 提到第二版是作為展覽「副本」的概念被提出,「對放置於展覽空間設計上,它必須依附著展覽在功能與目的性上去做轉變;之於展覽外,你獨立觀看它同時也是一個等價於用書的形式觀看整個展覽。」也因此裝幀設計的細膩之處就在於,翻閱書本的每一個動作,都在呼應著光州雙年展現場的觀看體驗,無論是選紙或是落版等。Yaode JN 說:「其實原本一開始就是想使用晨紙 黑,除了鄧兆旻作品本身的黑色已經確定,晨紙黑的質地跟展覽地毯肌理蠻像的,」當觀者依循作品呈現來到架上一座座印有和雨夜花合作過的人名的化妝鏡前時,手中的書也隨著翻頁來到人物介紹的篇章。該章節使用數位印刷專用的美樂紙,是全書唯一帶有滑面的紙張。從粗糙到光滑,一種空掉的感覺。有別於過去在裝幀設計上將紙張與後加工融合的手法,Yaode JN 選擇直接表現紙張材質,與作品相呼應。馮馨補充,「人名在鏡面上本身也是飄動的狀態,就是鏡面上永遠可以再有新的人、新的事情被加入,感覺你好像摸不住這些人、一種變動的狀態。」

早在鄧兆旻構思作品概念時,就有提出許多關鍵字。幾經篩選,它們最後被嚴謹地拆分至書中各處,一共十個(黑盒子、寄生、傳染等...),揭露〈雨夜花〉求生的策略,也逐一揭示著鄧兆旻與〈雨夜花〉的關係。馮馨和Yaode JN 便是藉由拾起前者落下的餅乾屑,看見藝術家是如何處理此一文本、轉譯大量資料,並同時釐清自己的工作方向,進而幫助觀眾對焦。因此在書本視覺上,Yaode JN 快速且精準地敲定設計形式與元素,除了維持第一版的比例,書中年表章節統一於左頁印上滿版銀,整本書也幾乎控制在黑、銀、白的灰階裡,就連書口也刷上黑邊,「像是可以一直增補的紀念碑,他就會永遠豎在那邊,」Yaode JN 分享自覺鄧兆旻這件作品中讓觀眾撕取雨夜花年表的動作,和第二版拿書的行為頗有異曲同工之妙,像是拓碑練字,「只是他用一個更現代、可以變動的方式去做這件事。」

《這麼多年過去,》跨界合作緣起

2012年,鄧兆旻受台北雙年展策展人安森・法蘭克(Anselm Frank)委託創作。此前在美國生活了八年的他,從電機專業領域轉為藝術創作者,「有一個慾望先把自己身邊的事情搞清楚,自然包括台灣人的主體意識,」雖然最後選擇處理《牯嶺街少年殺人事件》此一文本,當年的另一個選項就是〈雨夜花〉。而這未竟之事,隔年便在策展人鄭慧華的邀請下逐步成形。談及為何是〈雨夜花〉,鄧兆旻不諱言當中有一個人因素:「2002 年多明哥來臺舉辦演唱會,與江蕙選唱了〈雨夜花〉。不知為何我永遠記得當時新聞報導是以現象級的方式來處理這個合作。而且當天下雨,報章文字裡會用類似這首歌喚起台灣人的心聲與悲哀、失根的花朵、台下的掌聲觸動上天的情感、觀眾分不清臉上的是雨水還是淚水⋯⋯等等煽情的字眼來記錄這個事件。很快的搜尋資料後發現非常豐富:不管是歌詞改編的版本內容、歌名脫離歌曲本生成為象徵等等,當時都覺得這首歌會是很好的『範例』。」

也因為是範例,鄧兆旻並不設限自己所使用的方法僅能被套用在〈雨夜花〉身上,不過他也舉出前人們的書寫,「想一下為甚麼陳芳明在寫評價謝雪紅的書名會是〈落土不凋的雨夜花〉,或是黨外雜誌會申論「雨夜花主義」是臺灣主體意識的重要阻礙,大概可以想像這三個字是歌名,但也早早不只是歌名。作為操作範例,我當時覺得大概沒有可以相比身世的歌曲了。」

※《這麼多年過去,》特別版,採藝術家簽名授權 200 版次的方式售予藏家購買。欲線上訂購請點連結

在《這麼多年過去,》可以不斷看到此「固定比例的黑色色塊」——一個由鄧兆旻設定比例並反覆利用的色塊——是〈雨夜花〉無限納入所有合作對象、形塑自我身體與撰寫個人歷史的框架。觀眾在進入展場時最先意識到的物件便是這個黑色色塊的輸出裝裱,上方沒有任何資訊。而展場中的地毯、年表、書籍皆以同比例的黑色色塊放大或縮小後作為尺寸定義,揭示著〈雨夜花〉在不同舞台上的展演。圖/台北當代藝術館提供

©本篇文字與圖像著作所有權皆屬於恆成紙業所有,若喜歡這篇報導歡迎您透過本文分享按鈕分享,如需使用照片、圖像或擷取任何內文,煩請事先與我們聯繫。email|auspic@paper.com.tw 或是透過facebook私訊聯繫我們。